내 몸은 곧 나

한센은 자신과 꼭 닮은 표정의 사람들을 띄워 놓는다. 편집한 것일까 의문일 들 정도로 닮은 두 사람의 모습에서 그의 얼굴은 곧 그 자신이다. 그는 타인의 몸을 보고 그들을 이해했고 자신이 그들의 몸이 되었다. 켄버스 뒤에 자신을 숨길 곳도 익명성도 없어진다. 과거 혼신을 다한 작품이 내 분신이었다면, 이젠 내 몸이 곧 작품이 되는 것이다. 그리고 이 몸은 고작 몇 개월 혹은 몇 년의 노력을 들인 작품이 아니라 내 평생 밥 먹고 똥 사는 것까지 모두 함께해온, 내 모든 치부를 기억하는 바로 그 내 몸이다. 내 자신이다. 신체와 정신, 몸과 마음, 물질과 비물질이라는 서양철학의 뿌리깊은 이분법이 잠시나마 없어지는 순간이다.

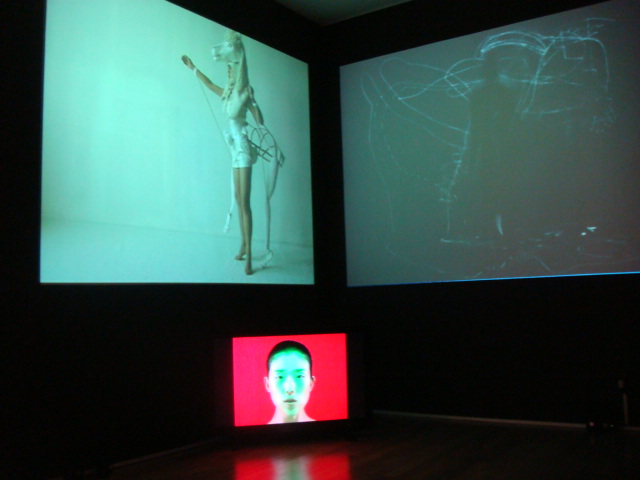

그리고 미디어는 가장 자연스러운 몸을 만나게 해주었다. 미디어의 활용으로 시간과 공간의 제약이 없어진 것은 고마운 일이지만, 문득 도구로서의 미디어는 문제가 아니라는 생각이 든다. 관객은 앞선 미디어 기술을 보러 간 것이 아니라 그 도구를 넘어선 관점을 보고 싶어하기 때문이다.카리키스의 꽥꽥대는 목소리를 바로 듣고, 안강현의 흔들리는 시선을, 모빅의 호흡과 함께 떨리는 살들을 보여주는 것. 그래서 그 ‘사람들’을 만나게 해 준 미디어에 고마웠다.

사운드, 15분, 2009

Marina Abramovic 마리나 아브라모빅, <Nude with Skeleton 누드와 해골>, single channel video, 15min 46sec, 2005 ⓒ Marina Abramovic / BILD-KUNST, Bonn - SACK, Seoul, 2010

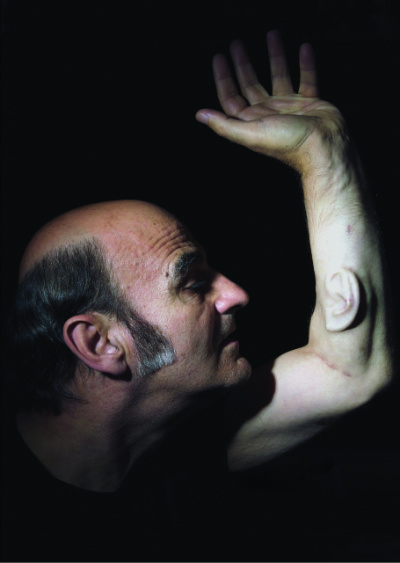

물질로서의 신체

|

|

스텔락, <Extended Arms>, 퍼포먼스 다큐멘터리 영상, 2분 53초, 2000

행동의 힘, 퍼포먼스

반면 코츠 그리고 니키리씨 작품에는 직접적인 행동의 힘이 있었다. 코츠씨는 사슴분장으로 동물을 대변한 주술사가 되었고 니키리는 특정 문화 공동체에 들어가 자신의 몸이 변화되어 동화될 때까지 기다렸다. 그들이 들인 시간과 육체적인 노력이 곧 퍼포먼스였다. 사실 진짜 예술가의 신체는 몇 년 한국에 있었다. 시청 광장에 있었다. 모든 이가 촛불을 들고 정신의 폭력에 대항했을 때, 그들의 신체가 예술이었으며 예술이 곧 그들의 신체였으며, 그들이 곧 예술이었다.

일상으로의 회귀

고승욱씨의 땅 파는 놀이는 일상성으로의 회귀였다. 허무할 만큼 단순한 행위를 예술로 받아들이는 것은 그가 제시하는 개념의 놀라움이라기보다, 그의 신체가 이미 수많은 것들을 가지고 있기 때문이고(이를 테면 파자마차림의 안경 낀 그의 얼굴을 보며 이 사람은 어떤 사람일까? 하는 의문), 두 번째는 티켓 값을 내고 들어온 하얗게 밀폐된 갤러리라는 공간 때문이다. 정신과 신체의 일원화는 무용과 연극에서는 오랜 전통이었다. 그리고 이론이 아닌 일상에서 역시 통합되어 있었다. 일상의 행위가 작품이 된다는 것은 곧 그만큼 예술계가 현실과 분리되었다는 것에 대한 반증이겠다.

그런데 단순히 자신의 신체를 드러냈다는 것 만으로 만족한다면 조금 아쉽다. 미술계라는 보호막이 아니라면, 이미 신체는 차고 넘친다. 누드를 포함한 대중 매체 속 자극적인 신체부터 무용이나 연극에서의 순수한 신체극과 실험까지. 그런데 오늘날에 장르의 구분이 유의미한가? 관객에게는 특정 장르이기 때문에, 라는 변명을 이해할 이해심 아니 지식이 조금 없는 듯 하다. 아무리 순수예술이라 할 지라도 "우리가 왜 당신의 작품을 보러 가야 하는가?"라는 잔인한 질문에 대해 답 할 수 있어야 한다. 자기만의 고통이 사치일 수 있다는 것, 장르의 보호막에 기대는 것, 이기적인 자위 행위는 아니었는지 검열 아닌 자기비판의 시간을 가지는 것이 필요하다.

Marcus Coates 마커스 코츠, <Radio Shaman 라디오 셔먼>, HD Video Installation, 9min 31sec, 2006, Courtesy of the artist and

고승욱, <곰장례식 + 노는땅에서 놀기 1, 2, 3 +철인삼종경기>, 싱글채널 비디오 2001~2006

사실 "신체 속에 육화된 의식으로 도달 가능한 휴머니티를 예술가 신체 속에서 찾아”보고 싶었다. 그러나 너무 큰 기대였을까. 혹은 예술가들이 너무 큰 기대로 자신을 버리지 못했기 때문일까. 더한 맥락과 고민이 필요한 것 같다. 미술관은 작가들을 너무 보호해준다. 그들에게 시장과의 경쟁을 허용하고 다른 장르와의 거친 부딪힘을 주며, 무엇보다도 자신들의 작품이 궁극적으로 다른 사람에게 그리고 사회에 어떤 영향력을 끼쳤는지, 아주 작은 변화라도 이끌었는지 확인할 시간이 필요하겠다. 관객이 없거나 관객(또는 대중)에게 어떤 변화를 이끌어 내지 못한 것이 과연 퍼포먼스가 될 수 있을까. 물론 난 내 작품 퍼포먼스 아니어도 상관없어, 라고 말한다면 상관없겠지만 그렇다면 굳이 스페이스 씨에 작품을 걸지 않았어도 됐을 것이다. 모든 것은 상호간 쌍방 소통을 전제로 한다. 퍼포먼스고 예술이고 그저 커뮤니케이션이다. 날 이해해주고 사랑해 줘, 라는 그 지극히 인간적이고 인간적인 외침일 뿐이다. 그렇다면 기왕이면, 이미 예술계에 발 들여 놓은 이상, 젊음으로 혹은 자신만의 치기로 확 더 '저질러' 버리는 게 필요하다.

이상이 깔끔하고 쾌적한 압구정 갤러리 스페이스 씨에서 전시를 보고 나온, 매력적이었지만 가슴 한구석이 답답해진 한 사람(당신과 소통하고 싶어하는 바로 그 대중)의 평이었다.

'review > 미디어아트 전시' 카테고리의 다른 글

| 빛의 흔적_exhibition review (0) | 2010.09.21 |

|---|---|

| 예술적 디자인, 잘 디자인된 예술 _exhibition review (0) | 2010.08.30 |

| 21세기 플럭서스_산으로 간 팽귄_exbition review (1) | 2010.07.21 |

| 서울이 좋아요?- 포스트 캐피탈 아카이브1989-2001_exhibition review (0) | 2010.07.06 |

| 국립중앙도서관 디지털도서관 개관 1주년 기념 디지털아트전_아트@디브러리展_exhibition review (0) | 2010.07.06 |

| 천경우 개인전 <Being a Queen>_exhibition review (0) | 2010.05.13 |

| 전시된/아카이브된 신체들_마리나 아브라모비치 개인전_exhibition review (0) | 2010.04.28 |

| 현실이 배어든 삶의 색을 밝히다_함양아 개인전_exhibition review (0) | 2010.03.31 |

| 편안하고 쉬운 접근 - <네 개의 얼굴>전_exhibition review (0) | 2010.03.08 |

| 표면문화를 넘어서 (Beyond Surface Culture)_exhibiton review (1) | 2010.02.11 |